一湖秋水潋滟,映照千年塔影巍峨。11月9日上午,在这秋意渐浓之际,“西游承韵?塔阅千年”主题阅读活动在秋色如画的大圣湖畔诗意启幕。

湖光为卷、塔影做签,西游的奇幻想象与古塔的厚重历史,交织于翻动的书页间,历史在秋色里流动,文脉在书香中传承。

本次活动特别邀请知名作家蔡骥鸣、中国西游记文化研究会常务理事徐习军、市文保学会副会长张义成、知名文化主播郭莹等嘉宾,以“挖掘文化价值、传承优秀传统”为核心,采用“直播 + 专家讲座 + 诗歌诵读”的多元形式,为大家带来了一场“穿越千年”的沉浸式阅读之旅。

活动伊始,市文物保护学会副会长张义成与文化主播郭莹以大圣湖为天然背景,循着一路斑斓秋色,从建筑特色与自然景观融合的独特视角,解读阿育王塔的文脉传承“密码”。沿途更有古风装扮的诗人伴着悠扬古筝旋律,诵读历代咏塔诗词,诗情画意霎时扑面而来,让现场游客和线上观众沉浸式感受传统文化之美。

大圣湖静卧于花果山脚下,宛如一颗澄澈的宝石镶嵌在群山环抱之中,闪耀着迷人光彩。它不仅承载着深厚的历史文化底蕴,更是生态与人文共生的绝佳范本。

漫步湖畔,鸟鸣啾啾入耳,湖光山色入画,恍若置身人间仙境一般。这里湖水清澈、水草茂密、鱼虾充足,为数十种候鸟提供了理想的栖息地。每到冬季,上万只候鸟成群迁徙至此,栖息觅食、繁衍生息,让大圣湖变身生机勃勃的“候鸟天堂”。

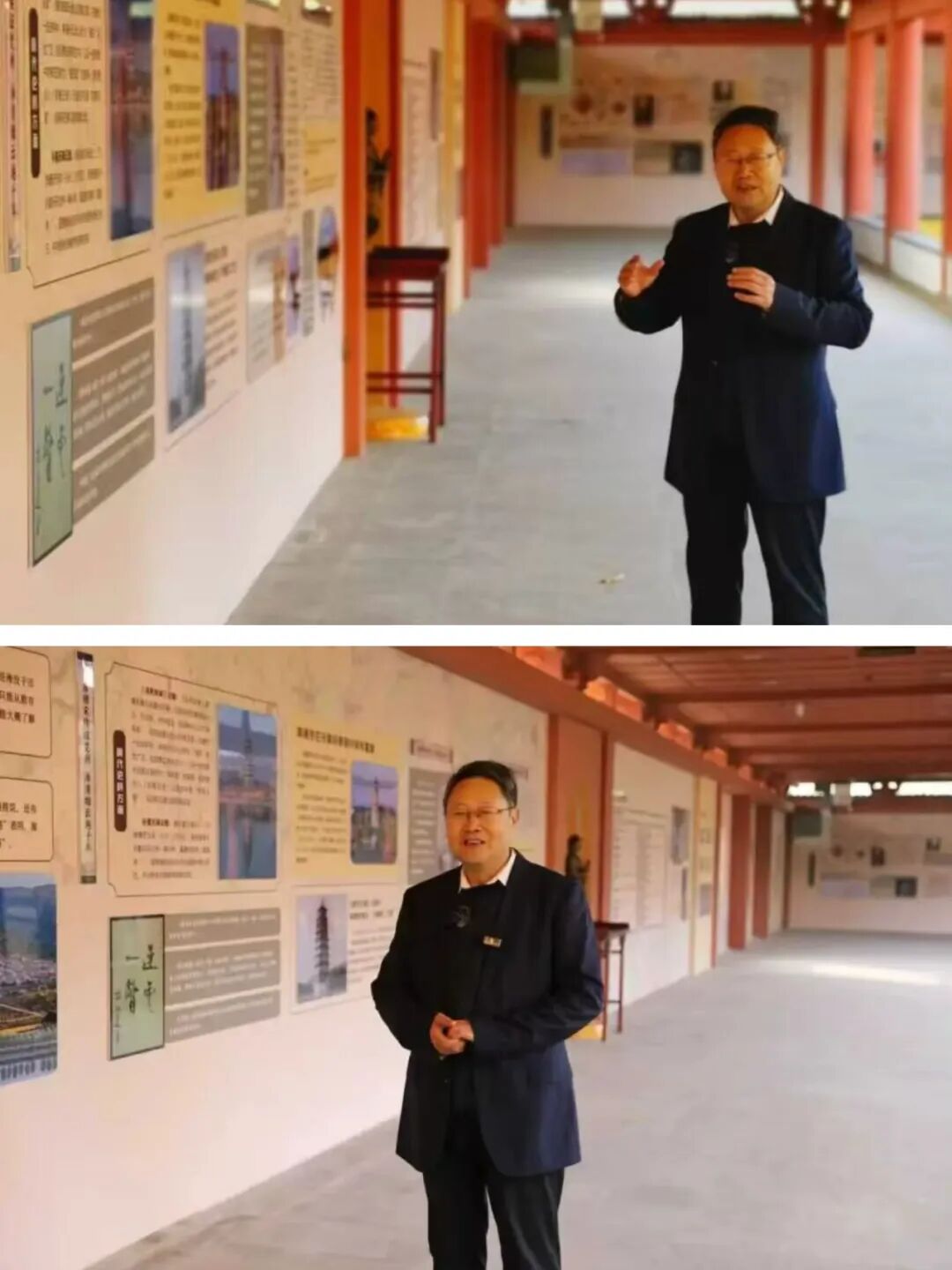

移步大圣湖畔的阿育王塔下,市地方史研究专家徐习军沿着海清寺内的文化长廊缓步前行,用生动有趣的语言,详细讲解海清寺的建寺历史、重修历程与建筑特色,深入剖析阿育王塔的建造背景及其与西游文化的深厚渊源。随后,市民宗局副局长蔡骥鸣将视角聚焦于古塔承载的佛道教文化意义,从多元文化维度,阐释这座千年古塔积淀的历史价值。

海清寺阿育王塔,俗称“唐王塔”,是苏北地区建塔最早、塔高第一的砖塔。这座九级八面楼阁式砖塔挺拔秀丽、腰檐环绕,气势蔚为壮观。古塔添建于北宋天圣元年(1023年),距今已逾千年。据文献记载,海清寺前后历经18次大小地震,连同附近地区明显有感的地震约25次,虽饱经风霜磨难,但主体建筑却始终巍然屹立,堪称建筑史上的奇迹。

古塔原建于海清寺正殿前,明《隆庆海州志》曾记载其“峻宇修廊、万山环拱、浮屠九级、矗兀层霄”,足见古时海清寺的巍峨盛况。如今海清寺虽不复旧时模样,但这座古塔依旧耸立在孙悟空的“老家”花果山下,静静诉说着岁月故事。

更为珍贵的是,塔内供奉着佛陀真身舍利。1975年,阿育王塔出土了大量珍贵文物:晚唐风格的砚石函、银匣、银精舍、鎏金银棺、汝窑瓷瓶及琉璃瓶,瓶内装有“舍利子”,银匣中则藏有两颗“佛牙”,每一件都见证着千年的信仰与文明。

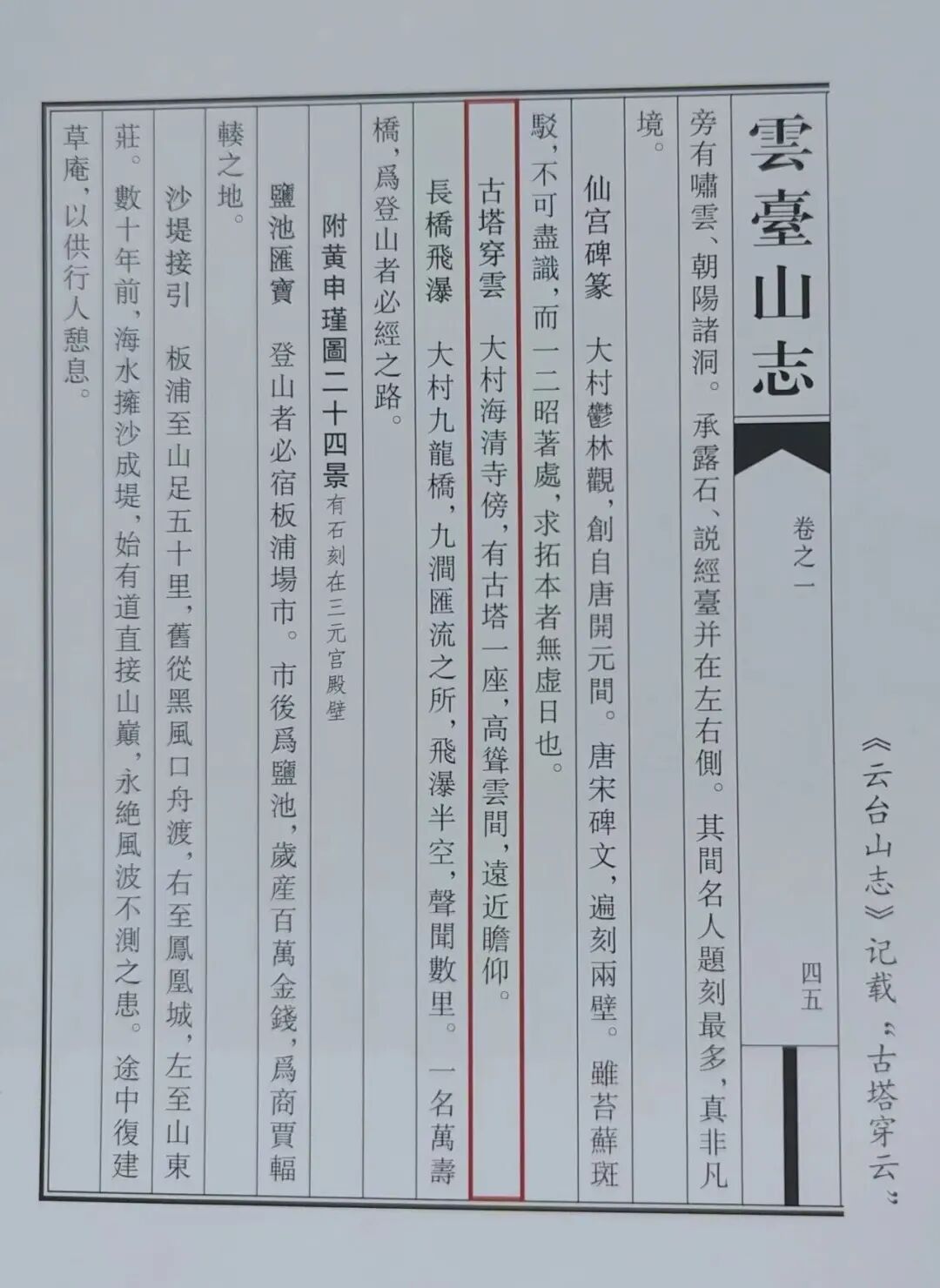

历代文人墨客皆为这座古塔倾倒:明代顾乾在云台山《三十六景图》中赞其“古塔穿云”;清代黄申瑾在云台山《二十四景图》中称其“塔影团圆”。

而“塔影团圆”更将古塔与纪念唐僧一家的团圆宫相连,让它与西游故事的渊源愈发深厚。宋元时期流传的陈光蕊、江流儿(唐僧)传说,以及陈子春救龙王、娶龙女育三元大帝的神话,在元末明初被杨景贤写入《西游记杂剧》,让唐僧化身“海州人”,后又经吴承恩融入百回本《西游记》,成为家喻户晓的经典。

正是这些奇幻传说与锦绣诗文,为古塔的一砖一石、一瓦一木注入了不一样的“灵魂”,也为今日的我们架起了与历史对话的桥梁,让我们得以在字里行间,领略千年古塔的不尽风采与深厚气韵。

大圣湖与阿育王塔,在花果山脚下交相辉映,奏响自然与人文的完美共鸣。湖以水为魂,映照千年塔影,塔以山为骨,见证湖光变迁,让我们一起阅读塔“韵”,续写这份古老传奇的崭新篇章。

供稿:吴函津、陈涵瑜、刘东、孙艺菡

苏公网安备 32070502010634号 网站标识码:3207920001

苏公网安备 32070502010634号 网站标识码:3207920001